中国 · 30日 8月 2025

経営難に陥っていた中国の不動産大手中国恒大集団が25日、香港証券取引所で正式に上場廃止となりました。 およそ50兆円の負債の返済に行き詰まったことから、2024年1月に香港の裁判所から清算命令を受け、株式売買が停止されていました。2010年GDP世界2位の経済大国に成長した中国の負の局面が2020年末の不動産規制により成長から急激な鈍化が始まり、大手不動産への規制が強化されました。中国経済成長の3割を占めていた不動産不況は中国経済に大きな負の局面が表面化しました。規制から5年中国の経済再生は厳しい局面にあります。

中国 · 16日 7月 2025

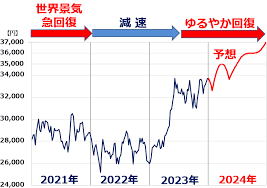

最近、中国の成長鈍化は国内外に影響を広げています。特に、不動産市場の不安定さや個人消費の低迷が国内での大きな課題に。そして2025年の経済成長率は、2024年の予測値4.8%から4.3%に減少する見通しだと世界銀行が指摘しています。

一方で、台湾有事の可能性も注目されています。中国が台湾に対する圧力を強化している現状、限定的侵攻や封鎖措置がシナリオとして現実味を帯びています。これにより、半導体供給などの重要な国際的な産業が混乱する懸念が高まっています。台湾海峡問題は、経済的側面からも安全保障上の課題からも非常に複雑な影響を及ぼし得ます。

中国 · 30日 6月 2025

中国経済の急成長と現在直面している課題は、非常に興味深いテーマです。過去数十年の間に、中国は世界最大の経済成長国の一つとして注目されてきましたが、最近ではバブル崩壊の兆候が懸念されています。

特に不動産市場の低迷やEV産業の停滞は、中国経済における構造的な問題を浮き彫りにしています。例えば、恒大集団の破綻が中国経済のモデルに大きな影響を与えた一方で、不動産セクター全体の信用危機を引き起こし、国際的な金融市場にも波及しています。

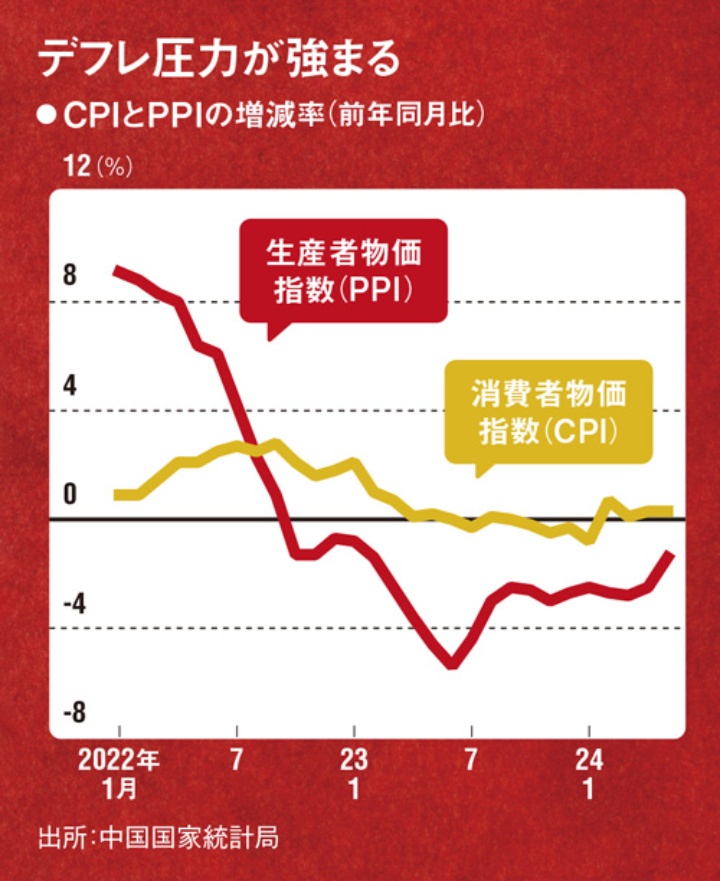

また、成長率の鈍化やデフレ、若年層の高失業率といった課題も、中国の供給能力が強い一方で国内消費が伸び悩んでいる現象を反映しているのかもしれません。

こうした問題は、日本を含む他国への影響も大きく、政策立案者にとっては経済の変動に備える必要性が高まっています。

ニュース・出来事 · 28日 6月 2025

米国による自動車関税と中国のEV戦略は、日本の自動車産業にとって大きな課題となっています。米国は中国製EVに対する関税を強化、中国はEV市場で急速な成長を遂げており、これらの動きは日本の自動車輸出や国内市場に影響を与えています。日本は、EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)の推進や、競争力強化のための技術開発、国内市場の活性化などで対応しようとしています。

中国 · 26日 3月 2025

中国の不動産市場は、恒大不動産の経営危機を皮切りに、深刻な問題が次々と表面化しました。習近平政権が導入した融資規制は、不動産業界全体に大きな影響を与え、恒大不動産や碧桂園などの大手企業が多額の債務を抱える状況に陥りました。さらに、地方行政の財政にも影響が及び、土地関連収入に依存していた地方政府は、財政的な困難に直面しています。

また、建物が完成しないまま資金を投入した個人投資家や購入者が資金返還を求める事態も発生しており、社会問題化しています。このような状況は、中国の不動産市場の構造的な問題を浮き彫りにし、政府の対応が求められる中、解決には時間がかかると見られています。

中国 · 03日 2月 2025

中国経済が停滞すると、日本の輸出が減少し、日本経済にマイナス要因となります。また、中国経済の停滞は、アジア地域や世界経済の成長率を押し下げる可能性もあります。

中国経済の停滞による日本経済への影響

日本の輸出が減少し、日本経済にマイナス要因となる

アジア地域や世界経済の成長率が押し下げられる可能性がある

中国で不動産市場低迷に起因する金融ショックが発生すると、主要国の株式市場が動揺する恐れがある

中国経済の停滞の原因

少子高齢化による若年層の人口減少

地方から都市部へ流入し常住する人口の上昇率の鈍化

日中経済関係

日本は中国を最大の貿易相手国としており、日中間の貿易・投資などの経済関係は非常に緊密である

日本企業による対中投資も極めて多く、日中首脳間でも経済や国民交流の具体的分野で互恵的協力が後押しされている

日本経済 · 09日 1月 2025

米中対立が日本経済に与える影響は多岐にわたります。

貿易摩擦の影響: 米中間の貿易摩擦が激化することで、日本の輸出入にも影響が及びます。特に、米中両国が関税を引き上げると、日本企業のサプライチェーンが混乱し、コストが増加する可能性があります。

経済安全保障: 米中対立が経済安全保障の観点からも影響を及ぼします。日本は、米国と中国の間でバランスを取る必要があり、特にハイテク分野での競争が激化する中で、技術移転や知的財産権の保護が重要となります。

投資環境の変化: 米中対立が長期化することで、日本企業の対外投資戦略にも影響が出ます。特に、中国市場への依存度が高い企業は、リスク管理の観点から投資先の多様化を図る必要があります。

地域経済の安定性: 米中対立がアジア地域全体の経済安定性に影響を与える可能性があります。日本は、地域の枠組みを通じて中国との協力関係を強化し、経済的な安定を図ることが求められます。

日本企業や政府は戦略的な対応を検討する必要があります。サプライチェーンの多様化や技術革新の推進、地域経済協力の強化などが挙げられます。~AI検索記事~

中国 · 07日 1月 2025

低迷する中国経済の先行きを懸念する日本 ~生成AI 記事検索~

中国経済の先行きを懸念する日本には、次のような理由があります。

個人消費の低迷

対内直接投資の減少

製造業の集積の厚さが維持できるか不透明 輸入代替政策が製造業を弱体化させる危険性がある 中国経済の現状は、次のとおりです。

2024年1~9月累計の社会消費品小売総額は3.4%増と、消費が低迷しています。

家計所得が消費の主な抑制要因となっており、貯蓄率はほぼパンデミック以前の水準に戻っています。

株式や不動産市場の大幅な下落、政府の財政難などが、家計の資産所得や譲渡所得の伸びを鈍らせています。

固定資産投資の低迷が顕著で、不動産開発投資の大幅減に加え、インフラ投資の伸び悩みが投資全体を押し下げています。

中国経済の成長率鈍化を説明する要因には、出生率の低下や都市への移住ペースの鈍化などが挙げられます。

日本と中国は経済関係が非常に緊密で、中国は日本にとって最大の貿易相手国です。日中首脳間では、経済や国民交流の具体的分野で互恵的協力が可能である。

日本の復活 令和の改革 · 14日 7月 2024

日本の高度経済成長期は、1955年~1972年(1973年オイルショックまで)30年間、年平均10%前後の驚異的な成長率を記録しました。この成長は、民間企業の設備投資や輸出の増加、そして政府の経済政策によって支えられました。しかし、1985年のプラザ合意は、日本経済に大きな影響を与えました。この合意により、円高が急速に進行し、日本の輸出競争力が低下しました。その結果、国内景気は低迷し、輸出主導型から内需主導型への経済構造改革が求められるようになりました。

現在の円安傾向(1ドル=160円)は、輸入製品の価格上昇を招き、特にエネルギー資源の価格が高騰しています。これにより、日本経済は圧迫されています。地球温暖化の進行に伴い、エネルギーによる二酸化炭素の削減が求められており、日本の技術革新が重要な役割を果たすことが期待されています。一方で、中国のEV自動車市場の急成長は、日本の自動車産業にとって大きな挑戦となっています。ハイブリッド技術の見直しや、官民一体となった技術革新への投資が必要です。さらに、生成AI革命の時代に突入し、デジタル化の遅れを克服するためのエネルギーも必要です。

中国 · 12日 7月 2024

習近平政権3期目、急成長を遂げた中国経済の先行き懸念が伝わってきます。中国経済の停滞の要因、①輸出の減少、②不動産市場の低迷、③個人消費の回復力の欠如、④過剰債務問題 4つの主要因があると言われています。この現象を日本のバブル崩壊と似ている言われます。日本のバブル経済崩壊時は低成長の減速時代で、今の中国は高成長から中成長への移行期で、日本の失われた30年のような長期低迷に陥るとは限らない。共産党一党支配の可能性とリスクが伴うこともあります。

中国は日本の最大の貿易相手国で世界2位の経済大国で近隣国でもあります。中国の経済の停滞は日本経済に大きな影響を及ぼします。